Apenas empezaba a asomarme a la adolescencia cuando perdí a mi padre. Todavía escucho el grito desgarrador de mamá cuando en la madrugada del 14 de noviembre de 1985 me despertó con esta frase: “Su papá se murió”, corrían lágrimas por sus mejillas y yo, adormilado, no entendía lo que estaba sucediendo.

Esa mañana empezaron a desfilar por la casa los vecinos del barrio. A muchos de ellos apenas si los conocía. Parecía un velorio sin muerto. Mamá los atendía a las carreras mientras en un pequeño radio Sanyo escuchaba las noticias que llegaban atropelladas una tras otra y que describían un panorama apocalíptico en Armero, la ‘Ciudad Blanca’ y emporio de progreso del Tolima.

Por: Edward Amaya Márquez

Papá había logrado conseguir un puesto como citador grado IV en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de ese municipio. Madrugaba todos los lunes y regresaba los sábados a medio día. Era un ritual esperarlo con mis dos hermanos en una esquina del barrio. Lo veíamos bajar del bus urbano trayendo todo tipo de frutas que se producían en esa zona del departamento a la que Dios le regaló tierra fértil. No sé cómo hacía, porque a pesar de que recibía apenas un salario mínimo, el más bajo del juzgado, nunca llegó con las manos vacías.

El país apenas se acostumbraba a los fines de semana largos por cuenta de la llamada Ley Emiliani, como homenaje a su ponente el senador Raimundo Emiliani Román, mediante la cual se buscaba potenciar el turismo y muchos de los festivos se trasladaron a los lunes. Ese fin de semana fue puente festivo por lo que papá estuvo en casa más tiempo del acostumbrado y retornó a Armero en la madrugada del martes, sin saber que iba en busca de la muerte y que jamás volveríamos a vernos.

En la casa el riesgo de una erupción y un deshielo del volcán nevado del Ruiz era tema de conversación entre los adultos. Mis hermanos y yo apenas escuchábamos sin entender la dimensión del peligro. En pocas horas pasamos de ser una familia normal a una sin esposo y sin padre. Las horas y días subsiguientes fueron de una intensa búsqueda. Mamá no apagaba la radio con la esperanza de escuchar su voz o al menos su nombre entre los sobrevivientes. Pero eso nunca ocurrió. Pasamos mucho tiempo buscando entre los enormes listados, pero la esperanza se fue apagando. Buscamos entre quienes habían logrado esquivar a la muerte. Visitamos hospitales y clínicas. Luego, nos conformamos con hallarlo en una morgue para darle cristiana sepultura, eso tampoco ocurrió.

Al ir creciendo entendimos que la responsable de su muerte no fue la furia de la naturaleza, sino la ineptitud y desidia de los gobernantes de la época, pero esa es otra historia.

De su paso por Armero sólo quedan una cruz y una placa que recuerda a todos sus compañeros fallecidos así como una frase que pronunció el lunes festivo, un día antes de partir a abrazarse con la muerte: “Recen porque la avalancha no nos coja dormidos”.

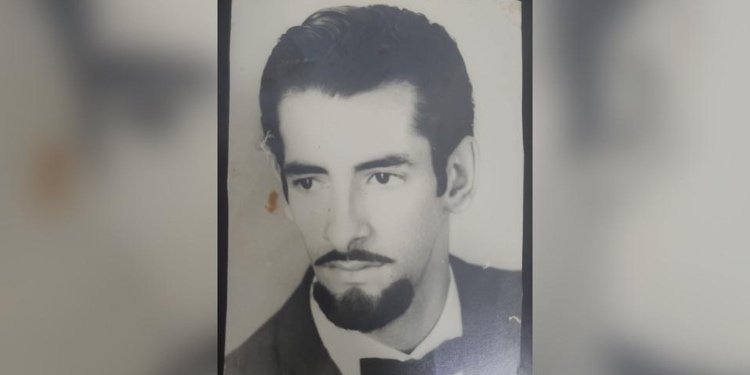

En memoria de Antonio Enrique Amaya Hernández